大学入学共通テスト で大きく変わった点と傾向予想[理科・社会編]【 大垣市 河村学習塾 】

こんにちは。河村学習塾波須校の園部です。今日は 大学入学共通テスト 、理科と社会で大きく変わった点と傾向予想です。

社会

数学についてだいぶん語ってしまったので、社会については必要なところにとどめてお伝えします。

基本的な変化は数学と大きく変わらず、生徒同士の会話、ディベートや新聞記事から歴史的事項を連想できるか、という問題が増えてきます。

■ 配点・問題構成

大きな配点や構成はかわりません。傾向としては、資料問題や図表・地図を利用した問題が増えることでしょうか。

今まで以上に、「日本史の問題で資料から何のことを述べているか読み取り、その出来事について答える」という問題や、「地理でみたことのない資料・図表が出て、それについて答える」「世界史で地理のようなデータをもとに答える問題が出る」など、資料などの読み取りを意識した問題構成になっています。

入試改革における「思考力・読解力」の部分を強く見ようとした結果ではないかと思いますが、じゃあこれも「もっといろんな図表を覚えないといけないか」と言われると、必ずしもそうではありません。

■ 対策

もちろん、いままで「地図なんてそんなに見ていないよ」という人は、ある程度細かく見ていく必要がありますし、今まで以上にいろいろな図表に目を通すことは重要になってきます。ただ、だからといってすべてを覚えようとするのではなく、「なぜこのようなデータになるのか?」「この地図の時代はどういう時代だったか?」と、習った知識を紐付けていくことが非常に重要になります。

理科・理科基礎

理科・理科基礎についても、基本的には数学と同じ傾向で、生徒同士の会話や実際の現象を元にした問題が増え、実用とリンクした見極め力が求められることになります。

■配点・問題構成

基本的な設問や問題構成はどの科目も大きく変わりません。

変わるのは「実用」「実生活での体験」をより重視していくこと。

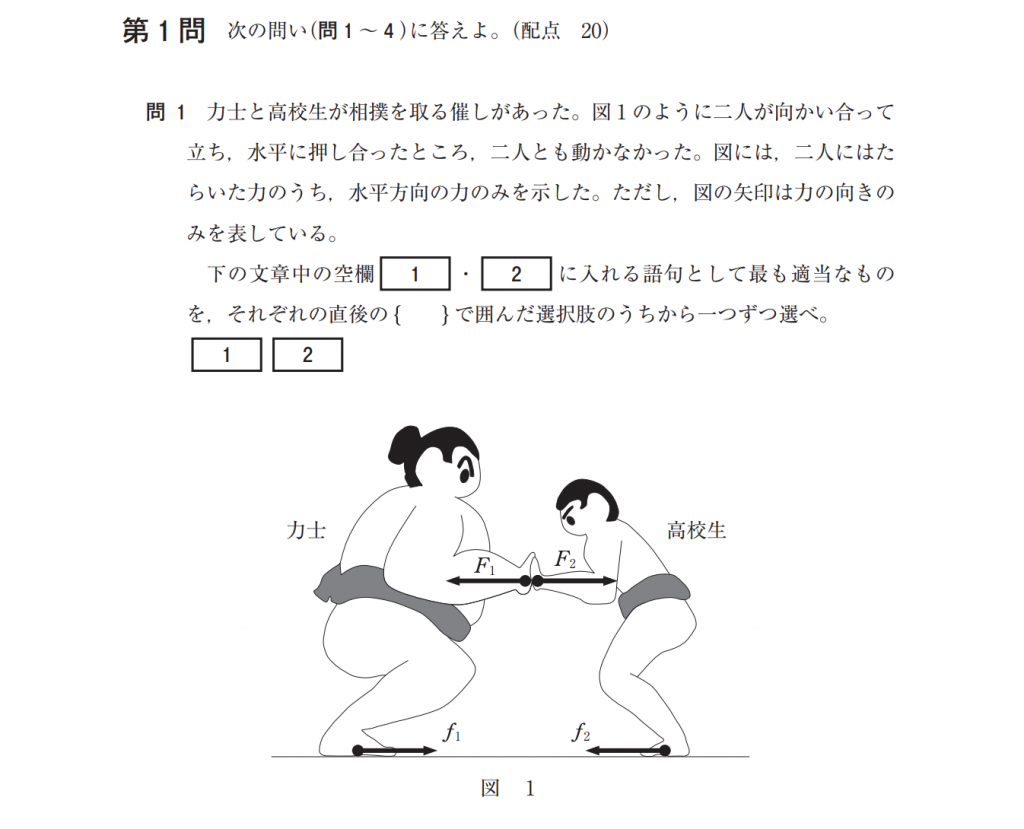

例えば、物理ではいきなりお相撲さんが相撲を取ります。

このときの力を一つ一つ分解していくわけですね。

他に、化学では「カセットコンロ用ガスボンベの仕組み」が問われるなど、「身の回りのものの仕組みや動きの原理」が聞かれることになるわけです。

■ 対策

対策としてはやはり、数学のように「きちんと原理を理解できているか」「実生活に当てはめながら理解ができているか」という視点が重要になるでしょう。そういった探究心のようなものもわずかに求めているような気はしますね。

ただ、そればかりではないので、基本はやはりただただ暗記に走るのではなく、きちんと理解をしながら問題を解けるようになっていくことが最重要になってきます。